太陽エネルギーお役立ちコラム

自家消費型太陽光発電とは?メリット・注意点を分かりやすく紹介

近頃、「自家消費型太陽光発電」の関心が非常に高まっており、企業への導入が積極的に行われています。こうした背景には、環境保護のためCO₂排出量削減が求められているだけでなく、電気代削減や災害時の停電対策につながるなどの大きなメリットがあります。しかし、導入する際には注意点を押さえておくことも重要です。

本コラムでは、自家消費型太陽光発電の種類や、導入メリット・注意点などを分かりやすく解説していきます。

自家消費型太陽光発電とは

「自家消費型太陽光発電」とは、太陽光発電システムでつくった電気を売らずに、所有者が自分で使用することです。つまり、ご自宅や社屋、工場などの屋根に太陽光発電を設置し、自宅や会社内で電力を使用することを「自家消費」と言います。

自家消費型と全量売電型の違い

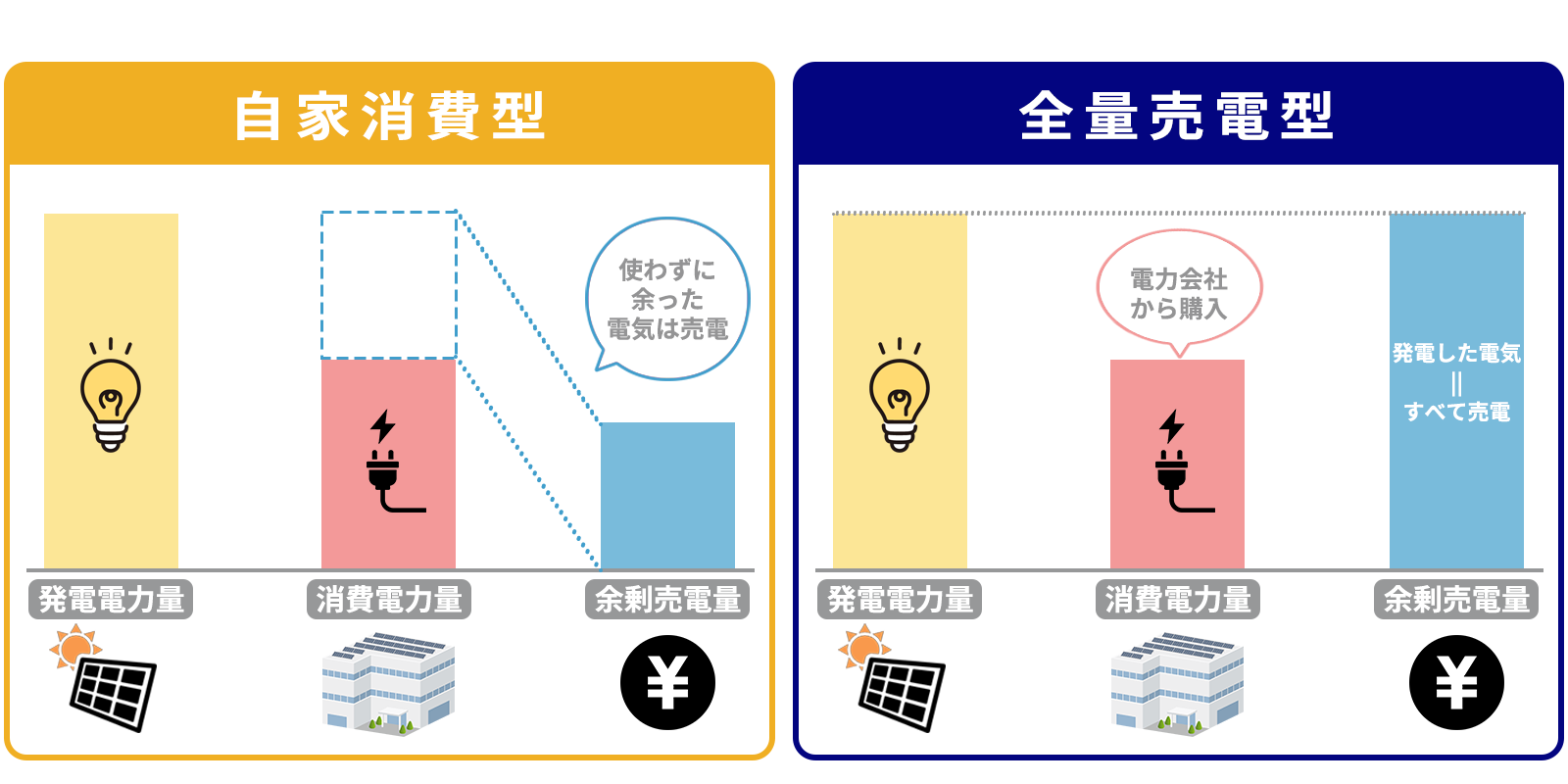

太陽光発電システムは、「自家消費型」と「全量売電型」の2つに分けられます。まず2つの違いからご説明していきましょう。

自家消費型

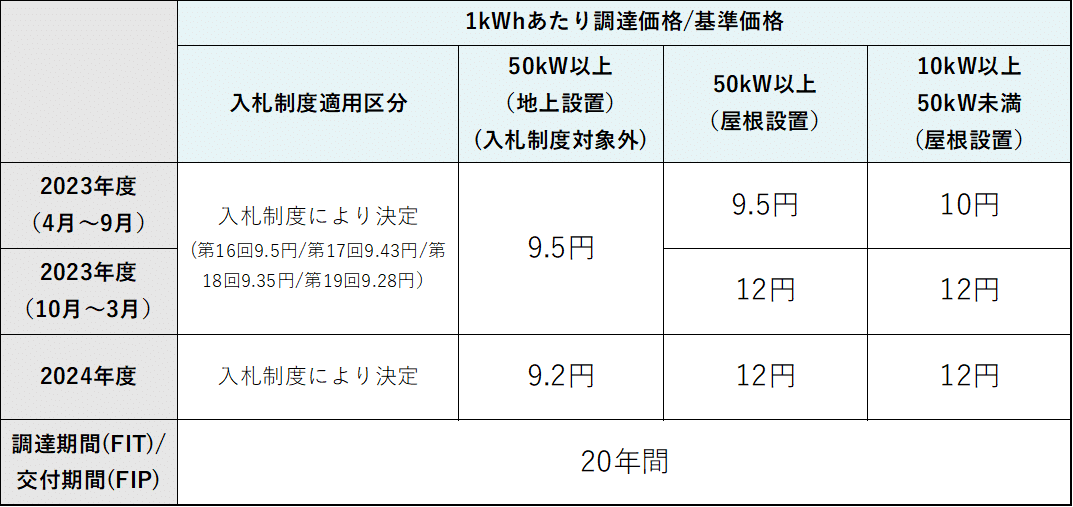

太陽光発電システムで発電した電気を所有者自身が使用するモデルを「自家消費型」と呼びます。 自家消費型では、発電した電気を自社の施設内や工場などで利用したり、 ご自宅の中で消費したりします。 「FIT(固定価格買取制度)※」の売電価格が下がったことや、電気料金が値上がりしたことによって、自家消費した方がメリットが大きくなり始めたので自家消費型太陽光発電に関心が集まるようになりました。

「固定価格買取制度」とは…

再生可能エネルギーの普及を目標に、事業者や個人が再生可能エネルギーで発電した電力を、一定の期間国が定めた固定の価格で電力会社が買い取ることを国が約束した制度です。「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」に基づき2012年7月に開始されました。

余剰売電のFIT活用

自家消費型の中でも、余剰分(発電した電気を消費しきれず余った電力分)はFIT制度を活用した売電が可能です。ただし、余剰売電をするには2つの要件を満たすことが必須です。

・少なくとも30%の自家消費等を実施すること

・災害時に自立運転を行い、給電用コンセントを一般用に提供すること

上記の通り、2020年に固定価格買取制度(FIT制度)が見直された以降は、太陽光パネルの設置容量が50kW未満の発電設備は発電量の30%以上は自家消費する設計になっていることがFIT認定を受ける条件となっています。

全量売電型

一方で、太陽光発電によって発電した電気を所有者が使用せず、すべての電気を電力会社へ売るモデルは「全量売電型」と言います。全量売電型の場合、発電した電気を一定の期間にわたり国が定めた「固定価格買取制度(FIT)」の売電価格で売ることができます。

全量売電型で買取りの対象となるのは、設置容量50kW以上(250kW以上は入札)の発電設備を有する発電所です。設置容量が50kW未満の場合は全量売電の対象となりません。

自家消費型太陽光発電を導入するメリット

では、自家消費型太陽光発電を導入するメリットを見ていきましょう。

メリット1|電気代を削減できる

太陽光発電導入のメリットとしてまず浮かぶのは電気代削減(節電)ではないでしょうか?

電力会社から購入する電気を自社施設やお家で発電した電気でまかなうことができるので、その分電気代の節約となります。

2021年9月以降、ウクライナ情勢をきっかけに世界的に化石燃料の価格が高騰したことに伴って、電気代の値上がりが続いておりとても深刻な状況です。2024年5月使用(2024年6月検針)分までは、政府による「電気・ガス価格激変緩和対策事業![]() 」が実施されていましたが、事業終了予定後の2024年6月使用(2024年7月検針)分からはさらに値上がりすることが予想されます。

」が実施されていましたが、事業終了予定後の2024年6月使用(2024年7月検針)分からはさらに値上がりすることが予想されます。

「電気・ガス価格激変緩和対策事業」とは…

エネルギー価格高騰の影響を受ける家庭や企業等の負担を軽減するための措置として、政府が実施している補助事業です。具体的には、料金単価から一定の額を値引きすることで皆様による手続きなく、直接的に料金負担を軽減しています。この事業は、5月末まで実施され、5月使用分は補助の幅が縮小されることが決定しています。

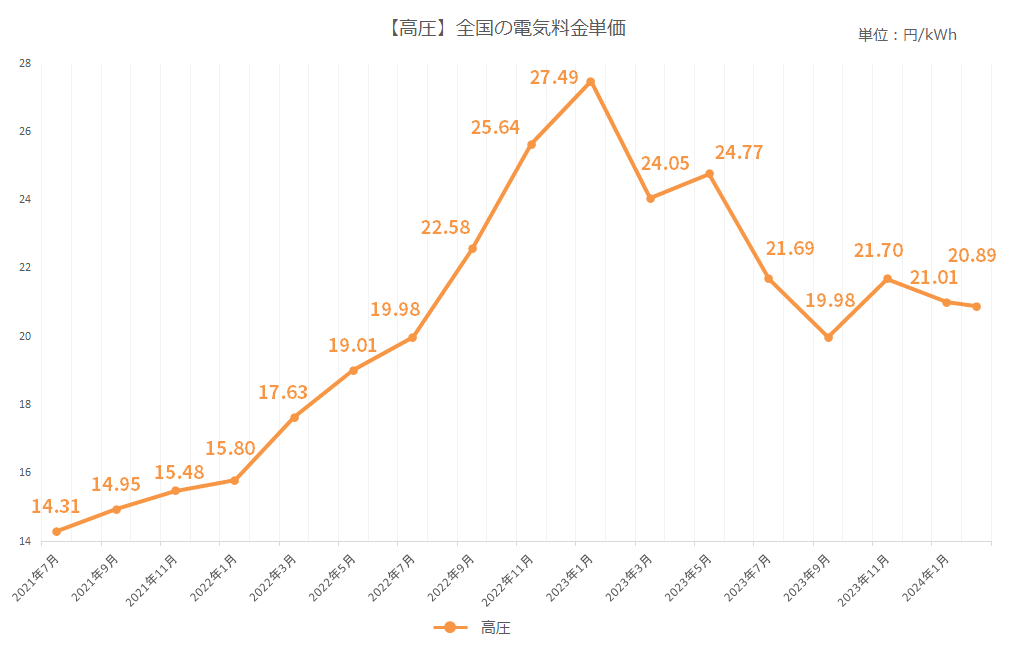

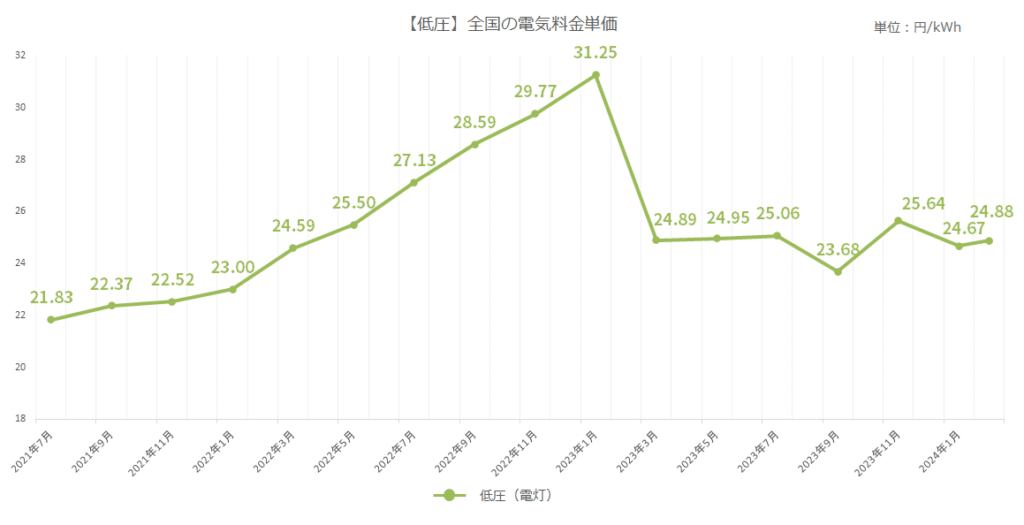

電気料金の推移を見ると、高圧(契約電力50~2000kW)も低圧(契約電力50kW未満)も2023年1月をピークに下がってきていますがまだまだ高値が続いていることが分かります。近年の電気代高騰問題という点からも、太陽光発電システムの導入でより電気代削減のメリットが大きくなります。

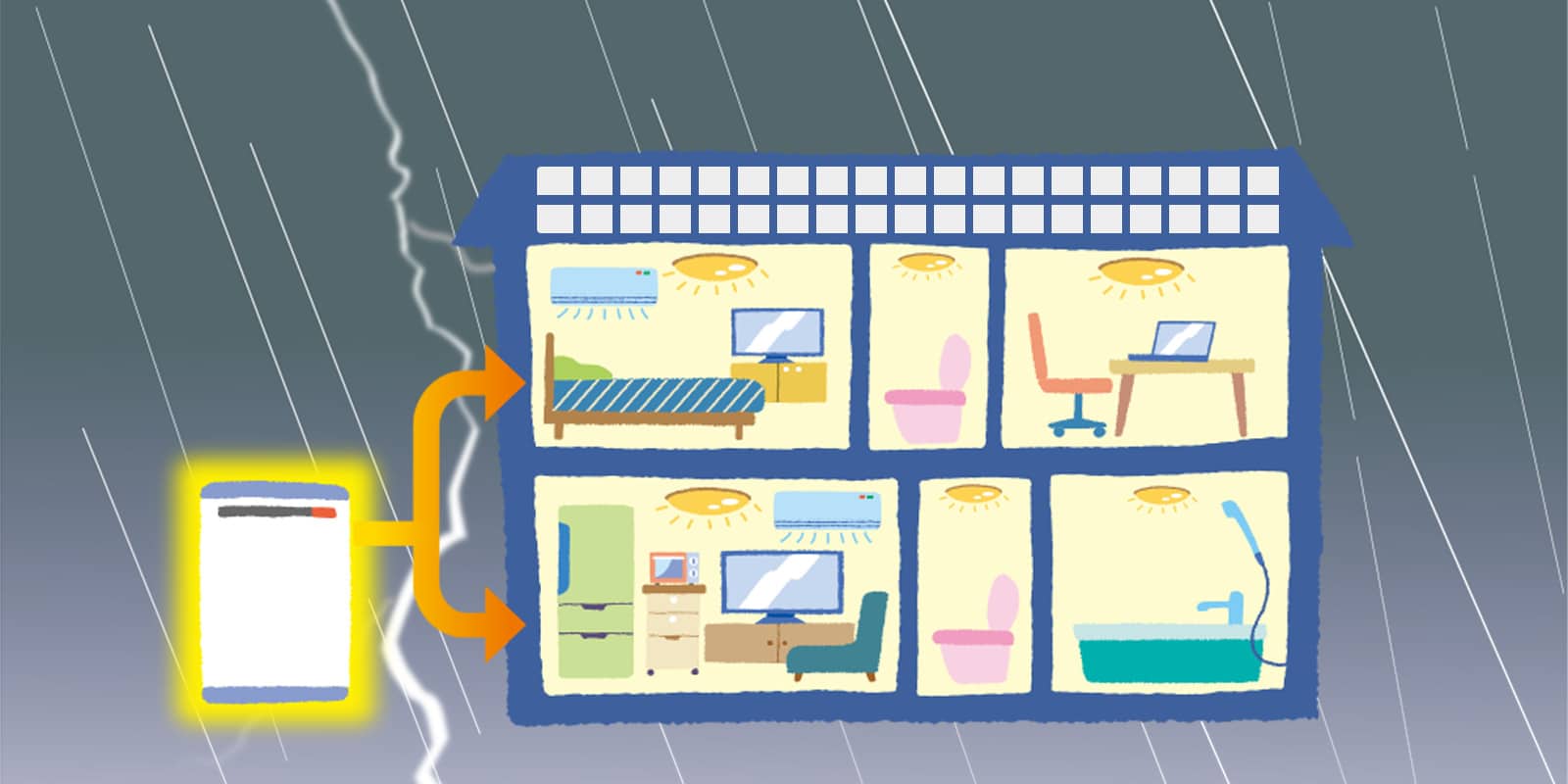

メリット2|災害による停電時にも電気を使用できる

ここ数年、台風や地震などの自然災害で大規模な停電の発生が増えている状況です。突然起こる災害に備えようと、世の中の防災意識が高まってきました。対策として食べ物や生活用品の備蓄が必要であるように、発電した電気や蓄電池に貯めておいた電気が利用できると大きな安心に繋がります。

メリット3|CO₂排出を抑えられる

2020年10月に、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。カーボンニュートラルの達成のためには、温室効果ガスの排出量削減を強化する必要があります。

この宣言により、企業経営においても脱炭素への取組みをいかに積極的に進められるかが重視されるようになりました。カーボンニュートラルの実現は、環境保全という面だけでなく、新しいビジネスチャンスにも繋がるので今後も多くの企業が導入を進めていくと見られています。

メリット4|節税対策になる

太陽光発電システムは、売電収入を得られるだけでなく、税金対策に繋がる可能性があります。

太陽光発電設備の導入費用は、減価償却費として経費に計上できます。また、維持管理のためのメンテナンス費用も経費として計上することが可能です。太陽光発電設備の法定耐用年数は17年なので、17年間に分けて導入費用を経費に計上できるということになります。

電気代削減と売電収入に加え、節税効果も見込めるため、企業にとって大きなメリットと言えるでしょう。

メリット5|補助金を利用できる

太陽光発電設備の導入に対して、国や自治体による補助金制度が利用できる場合があります。これは再生可能エネルギー製品の普及拡大を目指すもので、各補助金の条件を満たすことで補助金を利用して設備購入ができるため、導入費用を抑えることができます。詳しくはお住まいの地域の自治体WEBサイトや、国の補助金ページをご確認ください。

当社販売エリアにおける自治体の補助金は下記ページでご紹介しています。ぜひ参考にご覧ください。

自家消費型太陽光発電を導入する際の注意点

メリットをお伝えしてきましたが、自家消費型太陽光発電を導入する際には、注意しておきたいこともあります。注意点も事前に知っておくことで失敗せず導入できるようにしましょう。

注意点1|初期費用がかかる

太陽光発電を購入する場合の費用は、長い目で見れば元が取れますが初期費用が必要となります。

主に必要な費用として、

・太陽光パネル(モジュール)

・パワーコンディショナ

・分電盤

・接続箱

・配線

・設計費

・工事費

などがあります。設置費用は設置する建物の面積や設備容量によっても異なります。

導入する前には、設置後にどれくらい電気代削減できるのかを確認できると安心です。電気代削減シミュレーションを業者に依頼していただき、費用対効果を確かめた上での導入をおすすめします。

企業のおいては、初期費用がかからない「PPAモデル」という導入方法もあります。詳しくは<こちら>よりご覧ください。

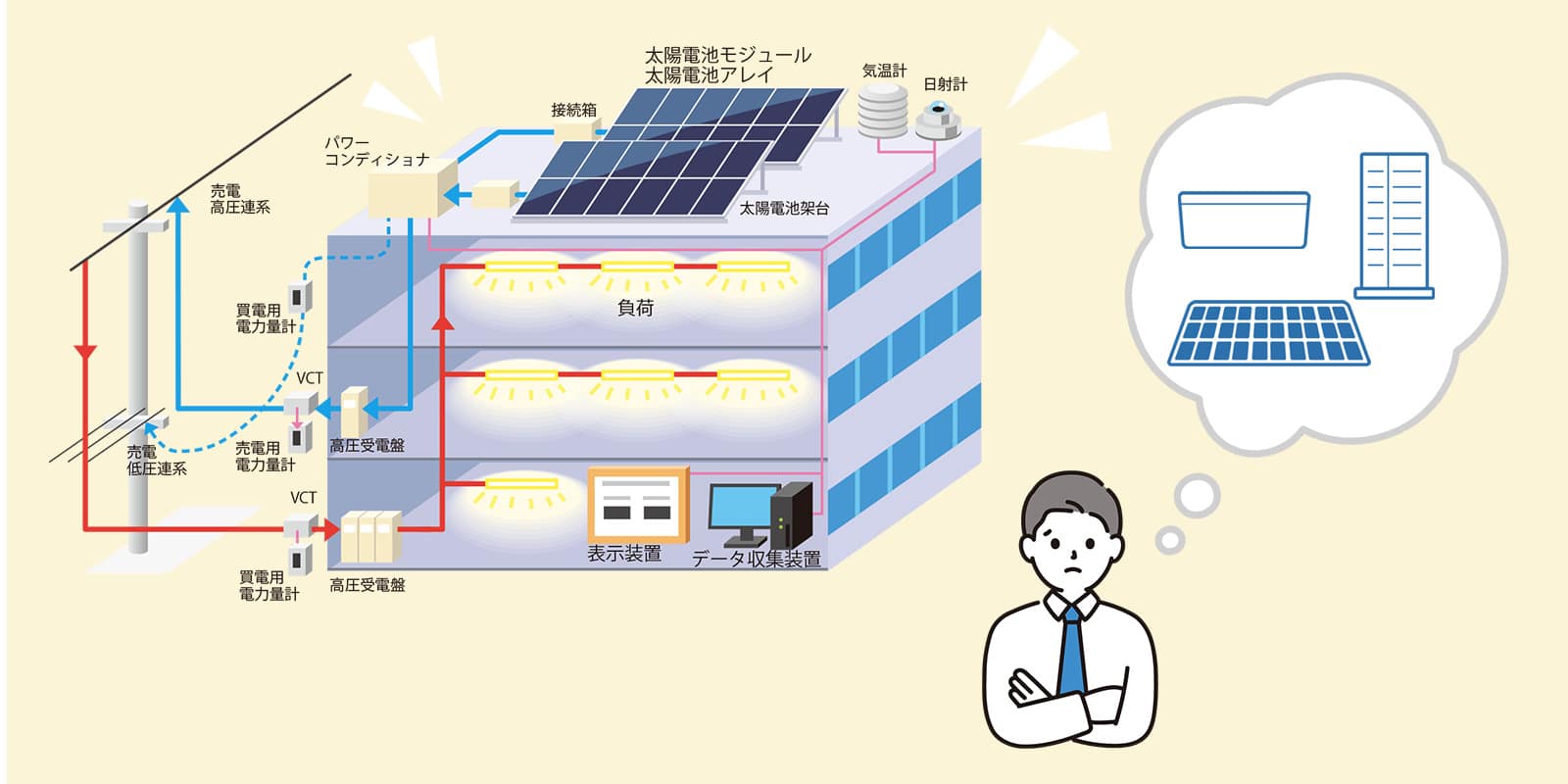

注意点2| 設置スペースが必要となる

引用元:一般社団法人太陽光発電協会

太陽光発電を導入すると、太陽光パネルの設置スペースの他にもパワーコンディショナの設置が必須となります。太陽光パネルの設置に適しているのは効率良く発電ができるように屋根や屋上など日陰にならない場所で、方角や傾斜なども考慮しなければなりません。パワーコンディショナは、多少の音が出るので設置後に音が気にならない場所を選ぶと良いでしょう。パワーコンディショナは屋外用・屋内用があるので設置場所で選ぶことも可能です。

注意点3|メンテナンス費用がかかる

導入後も長期にわたり安定した発電・運用をするためには、定期的なメンテナンスは欠かせません。太陽光発電設備は故障やトラブルが少なく、比較的寿命が長い製品ではありますが、太陽光パネルは屋外に設置するため日常的に風雨にさらされており、また自然災害などの発生により破損する可能性もあります。太陽光パネル(モジュール)の汚れも発電量の低下に繋がります。こういった点からも、太陽光発電を有効に活用するために維持管理としてメンテナンスをしていく必要があります。

メンテナンスをする際、屋根上の場合は目視での点検が困難です。そのため、専門家による定期的なメンテナンスが推奨されています。

「PPAモデル」では、メンテナンスはPPA事業者が行うため、施設所有者が行う必要はありません。

注意点4 |雨天時、夜間は発電量が見込めない

雨の日や夜間の発電量はやはり影響を受け、太陽の出ていない時は発電量は落ちてしまいます。しかし、天候が悪い日もあれば日照時間が長い日もあるため、発電量は年間を通して比較すると5%程度以内の差に収まることがほとんどです。ただし、日照時間は地域や季節によっても差が出るため、発電量を試算する際はご注意いただければと思います。こうした発電が見込めない時でも安定して電気が利用できるように、太陽光発電と併せて蓄電池を導入いただくことをおすすめします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

自家消費型太陽光発電が注目されるようになった理由から、種類、導入するメリット、導入する際の注意点をお伝えさせていただきました。今後も企業におけるカーボンニュートラル経営はより促進されていくことが予想されます。本コラムが再エネ導入のお役に立てれば幸いです。

関連記事

お問い合わせフォーム

投稿者プロフィール

花泉 美春マーケティング部

「誠実に、役立つ情報を分かりやすくお伝えする」ことをモットーに、日々コラムを発信しています。太陽エネルギーを取り入れた生活は、地球温暖化から皆さまを守り、持続可能な未来を手に入れるための最適な手段となります。お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。